X

ACCORDS MIGRATOIRES (DE LA HONTE) : La Mauritanie indigne à la fois le Sénégal et le Mali

Date

Les accords migratoires (de la honte) créent des tensions en Afrique. Etant l’une de ses promotrices, la Mauritanie a accéléré leur exécution ces derniers temps, comme l’indiquent les dires de nombreux migrants refoulés hors de son territoire. La fréquence et la brutalité liées à ces refoulements ont obligé les pays d’origine des ressortissants à exprimer leur mécontentement face aux autorités mauritaniennes. Certains publiquement comme le Sénégal et le Mali.

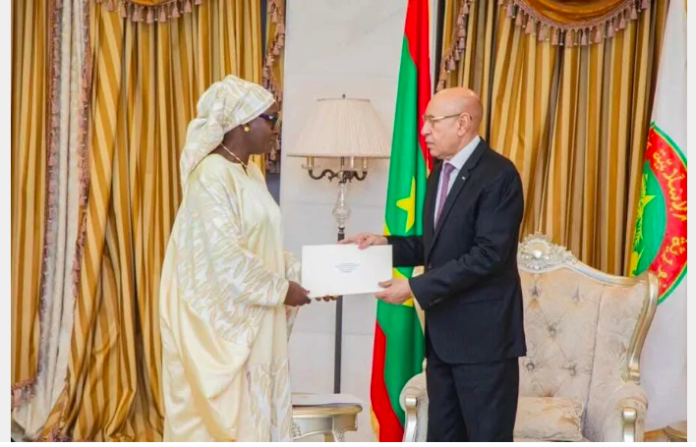

C’est à cette occasion que les ministres sénégalais et malien des Affaires étrangères, Yassine Fall et Abdoulaye Diop, se sont déplacés à Nouakchott en urgence, et y ont rencontré le président, Mohamed Ould Ghazouani (sur notre photo avec Yassine Fall). Missionnés respectivement par Bassirou Diomaye Faye et Assimi Goïta, il leur fallait avoir des éclaircissements quant à cette radicalisation soudaine du traitement à l’encontre des migrants sur le sol mauritanien.

Et s’il en croit le jargon diplomatique employé dans les communiqués ayant suivi ces discussions de haut niveau, il ne faut s’attendre à aucun changement de la part du gouvernement de Nouakchott, qui d’ailleurs a contesté les maltraitances dont il est accusé. Depuis qu’elle s’est vassalisée en mai dernier vis-à-vis de l’Union européenne et de sa politique d’externalisation migratoire, la capitale mauritanienne est dans le collimateur des défenseurs des droits humains.

Tristement célèbre pour être l’une des seules nations au monde où le racisme envers les Noirs se fait toujours à ciel ouvert, la Mauritanie va attirer les regards extérieurs sur les profondes divisions qui caractérisent sa société et qui, jusqu’à présent, ne faisaient pas l’objet d’une attention médiatique particulière. Car, ce racisme qui s’étend désormais aux migrants subsahariens est, en tous points, semblable à celui perpétré par les autorités tunisiennes.

Avec ces événements, Dakar et Bamako ont certainement dû prendre bonne note du changement de donne à Nouakchott. On peut toutefois s’interroger sur l’incohérence observée dans leur silence à l’égard des souffrances que font endurer Tunis et Tripoli à leurs ressortissants. Même si en volumes, les réseaux clandestins mauritaniens accueillent probablement un bien plus grand nombre de Sénégalais et Maliens, une uniformisation de la réponse étatique aurait été de mise.

Paul-Patrick Tédga

MSc in Finance (Johns Hopkins University – Washington DC)