X

BURKINA FASO : Capitaine-Président, Ibrahim Traoré, un modèle à suivre

Date

L’idée du sel qui se garde de faire sa propre publicité est, à mon avis, la meilleure réponse aux individus qui aiment se vanter de leurs prouesses. L’Ancien Testament disait la même chose déjà à travers cette recommandation : « Que ta bouche ne chante pas tes louanges, laisse aux autres le soin de le faire. Oui, que ce ne soit pas toi mais quelqu’un d’autre qui fasse ton éloge. » (Proverbes 27, 2).

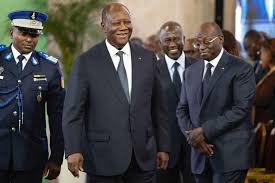

Ibrahim Traoré, en fonction depuis le 30 septembre 2022 après un coup d’état contre le lieutenant-colonel, Paul-Henri Damiba, est peu disert sur ses exploits scolaires. Peu de gens savent qu’il fut, plusieurs fois, premier de sa classe parce que lui-même ne trouve pas nécessaire d’en parler. S’il bénéficie d’un soutien populaire au Burkina Faso, s’il apparaît, aujourd’hui, comme le président africain le plus marquant et le plus inspirant, s’il a ravi la vedette à John Dramani Mahama le jour de l’investiture du nouveau président ghanéen, si les gens l’aiment et l’adulent en Afrique, ce n’est pas d’abord parce qu’il fut premier de sa classe, ni parce qu’il est titulaire d’une maîtrise en géologie obtenue à l’Université de Ouagadougou en 2010, ni parce qu’il fut délégué de l’Association nationale des étudiants du Burkina (ANEB), puissante organisation d’inspiration marxiste, ni parce qu’il sortit vice-major de promotion de l’Académie militaire Georges Namoano basée à Pô (sur notre photo, son accueil triomphal à Niamey au 1er Sommet de l’AES).

Traoré séduit et fait parler de lui à cause de ce qu’il est en train de faire avec et pour ses compatriotes, parce qu’il a pour son pays une vision qui trouve un large écho en Afrique (garantir la souveraineté nationale, doter le pays d’une centrale nucléaire grâce à un accord signé avec la Russie, le 13 octobre 2024), parce qu’il est ferme et déterminé dans la lutte contre le terrorisme, parce qu’il n’a ni villas ni comptes bancaires à l’étranger, parce qu’il ne sait pas louvoyer avec la France, parce qu’il n’est pas partisan de « un pas en avant, deux pas en arrière » (Lénine), parce que ce qu’il a fait en deux ans de présidence force le respect et l’admiration : croissance économique (le PIB du Burkina Faso est passé de 18,8 milliards $ à 22,1 milliards $), refus des prêts du FMI et de la Banque mondiale, réduction des salaires des ministres et parlementaires de 30 %, remboursement de la dette locale du Burkina Faso, création des deux premières usines de transformation de tomates du pays, inauguration en 2023 d’une mine d’or ultramoderne pour améliorer le traitement local des ressources, interdiction d’exporter l’or non raffiné vers l’Europe, construction de la deuxième usine de transformation du coton au Burkina Faso, ouverture du premier Centre national d’appui à la transformation artisanale du coton, remplacement des perruques et robes d’inspiration britannique dans les tribunaux par des tenues traditionnelles burkinabè, distribution de 400 tracteurs, 239 motoculteurs, 710 motopompes et 714 motos pour moderniser l’agriculture, fourniture de semences améliorées pour maximiser les rendements, augmentation de la production de tomates (de 315 000 tonnes en 2022 à 360 000 tonnes en 2024), de la production de mil (de 907 000 tonnes en 2022 à 1,1 million de tonnes en 2024), de la production de riz (de 280 000 tonnes en 2022 à 326 000 tonnes en 2024), interdiction des médias français dans le pays, construction et modernisation des routes, modernisation des forces Armées et de sécurité du Burkina, etc.

Le jeune capitaine nous enseigne ainsi que ce qui importe, quand on aspire à diriger un pays, ce n’est pas d’avoir été chef ou premier de sa classe, d’avoir décroché tel ou tel diplôme, d’avoir exercé tel ou tel métier, de posséder un grand carnet d’adresses, ni d’avoir déjeuné ou dîné avec les prétendus puissants ou grands de ce monde.

Pour Traoré, ce qu’on attend d’un président de la République, c’est de faire passer les intérêts des peuples africains avant ses propres intérêts, de se soigner dans les mêmes hôpitaux que le petit peuple, de scolariser sa progéniture sur place, de ne pas s’enrichir avec l’argent public, de fermer les bases militaires françaises, de donner les noms de nos héros et héroïnes à nos stades, rues, écoles et édifices publics, de ne respecter que les pays qui nous respectent, de valoriser et de responsabiliser les ressources humaines locales. Dans nos pays, on en est encore à faire appel à des étrangers (Européens et Asiatiques) pour réparer telle ou telle panne dans une usine ou un barrage, ce que je trouve fort déshonorant et ridicule. Que ce soient les Chinois qui, 65 ans après les « indépendances », construisent le nouvel immeuble de l’Assemblée nationale du Cameroun (bien que celui-ci soit un don du gouvernement chinois) alors que le pays a produit de nombreux architectes et ingénieurs de génie civil est tout simplement honteux. L’Afrique d’aujourd’hui et de demain rêve d’être dirigée, non par des plaisantins qui ne savent qu’exhiber leurs diplômes et titres, mais, par des hommes et femmes qui nous épargneront ce type de honte en faisant confiance aux compétences locales, en enseignant nos langues, en créant des entreprises afin de résorber le chômage qui s’aggrave d’année en année, en obligeant les banques à octroyer des crédits à ceux qui ont de bons projets mais n’arrivent pas à les réaliser, faute de moyens.

Je ne puis qu’être d’accord avec Emmanuel Mukam quand il affirme que « la seule volonté politique réelle peut créer des capitaines d’industrie ».

Je ne sais pas si Quett Ketumile Masire (Botswana) et Jerry John Rawlings (Ghana) étaient premiers de la classe. J’ignore s’ils passaient leur temps à ergoter sur leurs diplômes. Ce que je sais, c’est qu’ils ont considérablement amélioré les conditions de vie de leurs compatriotes et laissé à leurs pays et au monde un important et durable héritage car ce qui témoignera pour nous, quand nous serons partis, ce ne sont ni les titres ni les rangs mais nos bonnes œuvres.

Notre défi majeur aujourd’hui est de décider par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et c’est ce qu’ont commencé à faire Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahamane Tiani. Chaque jour, ces présidents nous montrent que le plus important, c’est de redonner espoir et confiance à son peuple en défendant ses intérêts, en le protégeant contre les loups ravisseurs, en partageant ses peines et joies, en ne vivant pas un luxe insolent pendant que la majorité croupit dans une misère déshumanisante.

Jean-Claude Djéréké

est professeur de littérature à l’Université de Temple (Etats-Unis).