X

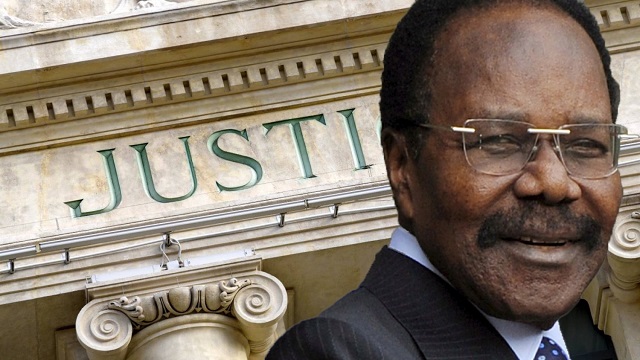

COTE D’IVOIRE : Les libertés avec la loi et les petits arrangements entre copains sous Ouattara ont plombé le pays

Date

Des députés de l’opposition peuvent faire un compromis avec le parti au pouvoir, manger leur propre totem, pour montrer qu’ils ne sont pas une opposition dogmatique et qu’ils sont d’abord soucieux de l’intérêt général. Le compromis n’est donc pas mauvais en soi. Mais, quand l’arrangement profite uniquement à une des parties, qui l’ont fait et que le peuple n’y trouve pas son compte, on ne peut plus parler de compromis mais de compromission et de trahison.

Je reviendrai sur quelques arrangements entre leaders politiques ou avec la France pour poser, à la fin, la question suivante : à qui ces arrangements ont-ils bénéficié ?

Le premier arrangement fut fait entre Houphouët-Boigny et Alassane Ouattara que l’Occident lui aurait imposé en 1989. L’arrangement était que Ouattara devait « sauver » l’économie ivoirienne en difficulté mais ne devait pas s’intéresser à la politique ivoirienne. C’est du moins ce que soutiennent certains militants du PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire). C’est aussi ce que laisse entendre Henri Konan Bédié dans « Les chemins de ma vie. Entretiens avec Eric Laurent » (Paris, Plon, 1999). Or, à la mort du « Vieux », Ouattara, aidé de Philippe Yacé qui n’avait pas digéré d’avoir été évincé de la direction du secrétariat général du PDCI et de la présidence de l’Assemblée nationale, voulait s’asseoir dans le fauteuil présidentiel. Le pays aurait connu une grave crise si les ambassadeurs des Etats-Unis et de la France n’étaient pas intervenus promptement pour rappeler à Ouattara que l’article 7 de la Constitution de 1960 désignait Henri Konan Bédié comme le successeur d’Houphouët-Boigny en cas de vacance du pouvoir. Jean-Paul Ngoupandé, qui était ambassadeur de Centrafrique à Abidjan à cette époque, témoigne de la honteuse tentative de Ouattara de s’emparer illégalement du pouvoir dans « L’Afrique sans la France. Histoire d’un divorce consommé » (Paris, Albin Michel, 2002).

On a beau penser que Ouattara aurait dû respecter les clauses de son arrangement avec Houphouët, il n’en demeure pas moins vrai que, s’il a été tenté de prendre ce qui ne lui revenait pas, c’est parce que le premier président l’avait nommé, le 28 octobre 1988, gouverneur de la BCEAO (Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest), poste qui revient à la Côte d’Ivoire, après que le même Ouattara avait été vice-gouverneur de l’institution de 1982 à 1984 pour le compte de la Haute-Volta (aujourd’hui Burkina Faso).

Il y a ensuite les arrangements de Konan Bédié avec Ouattara en 2005, ensuite, en 2010, pour chasser Gbagbo du pouvoir et, en 2015, pour accorder un deuxième mandat à Ouattara, qui venait de donner le nom de Bédié à un pont à Abidjan (le quatrième). Pourtant, ce dernier avait dit que Ouattara était burkinabè par son père et qu’il possédait toujours la nationalité du Burkina Faso (cf. « Les chemins de ma vie », p. 44). Il avait même lancé un mandat d’arrêt international contre Ouattara pour faux et usage de faux. Le plus grand perdant de cet arrangement est indiscutablement le PDCI puisque, après que la résidence de Bédié fut encerclée en novembre 2020 par une centaine de policiers et de gendarmes, la candidature de Tidjane Thiam risque de ne pas être validée par le Conseil constitutionnel en 2025.

Le troisième arrangement est celui de Laurent Gbagbo avec la France. Les 2 milliards de F. CFA (3 millions d’euros) donnés à Jacques Chirac en 2002 ne lui permirent pas de travailler tranquillement car il y eut, non seulement, une soixantaine d’Ivoiriens massacrés par l’armée française devant l’Hôtel Ivoire en novembre 2004, mais aussi, la destruction des aéronefs ivoiriens, la même année. Les nombreuses concessions faites par Laurent Gbagbo (réhabilitation du lycée français et indemnisation des entreprises françaises victimes de vandalisme en 2004, identification et enregistrement des électeurs par la société française SAGEM, attribution du terminal à conteneurs du Port autonome d’Abidjan pour une durée de 15 ans à Vincent Bolloré, communication de la campagne présidentielle du candidat Gbagbo assurée par Euro RSCG de Stéphane Fouks et Marcel Gross, etc.) n’ont pas empêché que la résidence présidentielle soit bombardée par l’armée française en avril 2011, que Laurent et Simone Gbagbo soient humiliés en mondovision, que le premier soit déporté à Korhogo, puis, à La Haye.

Gbagbo a usé de l’article 48 de la Constitution de 2000 pour rendre Ouattara éligible après un arrangement en Afrique du Sud entre lui, Ouattara, Bédié et Thabo Mbeki alors qu’au forum de réconciliation nationale (9 octobre-18 décembre 2001), il trouvait anormal qu’un individu qui a été haut fonctionnaire pour le Burkina Faso soit candidat à l’élection présidentielle ivoirienne.

En juin 2022, les députés du PPA-CI (Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire) et du PDCI-RDA ont soutenu la candidature d’Adama Bictogo au perchoir alors que les voix des parlementaires du RHDP étaient largement suffisantes pour que Bictogo succède à Amadou Soumahoro.

Malgré cela, le régime Ouattara n’a-t-il pas retiré le nom de Gbagbo de la liste électorale ? N’est-il pas en train d’utiliser toutes sortes de moyens pour écarter Thiam de l’élection présidentielle ?

Le seul homme qui soit sorti vainqueur de tous ces petits arrangements est Alassane Ouattara, ce qui montre que les arrangements ne sont jamais une bonne chose aussi longtemps qu’ils violent notre Constitution, aussi longtemps qu’ils ne prennent jamais en compte les intérêts du peuple et aussi longtemps qu’ils nous mettent en porte-à-faux avec nos propres dires.

On ne peut pas toujours accuser Ouattara de nos malheurs. Il serait bon, si nous sommes honnêtes et objectifs, de nous demander si nous-mêmes ne lui avons pas donné le bâton avec lequel ils nous fouettent aujourd’hui en faisant avec lui des arrangements qui n’avaient pas lieu d’être, si nous ne sommes pas enclins à tricher avec les lois que nous nous sommes librement données.

Bref, on a l’impression que nos hommes politiques, qui ne manquent pas de qualités, ne sont favorables qu’aux lois qui les arrangent et qui peuvent déranger leurs adversaires. Notre pays ne peut pas continuer à fonctionner ainsi. Chacun de nous doit se soumettre à la loi. Barack Obama aurait certainement aimé passer plus de temps au pouvoir puisqu’il n’avait que 51 ans quand il quittait la Maison Blanche. Mais, il préféra respecter la Constitution de son pays qui n’autorise pas plus de deux mandats présidentiels parce qu’il a compris et intériorisé que « la loi est dure mais c’est la loi (dura lex, sed lex) ».

Jean-Claude Djéréké

est professeur de littérature à l’Université de Temple (Etats-Unis).